掲載日 : [2021-09-08] 照会数 : 3633

高麗美術館 朝鮮・高麗時代の名品を紹介 螺鈿と象嵌の小宇宙

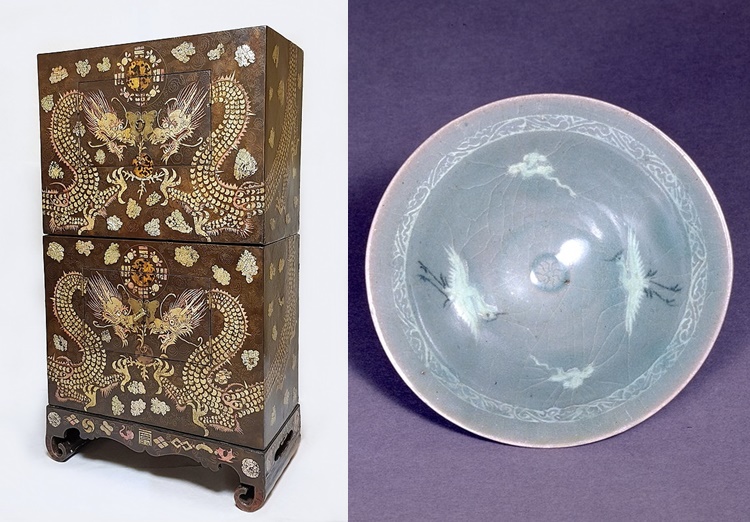

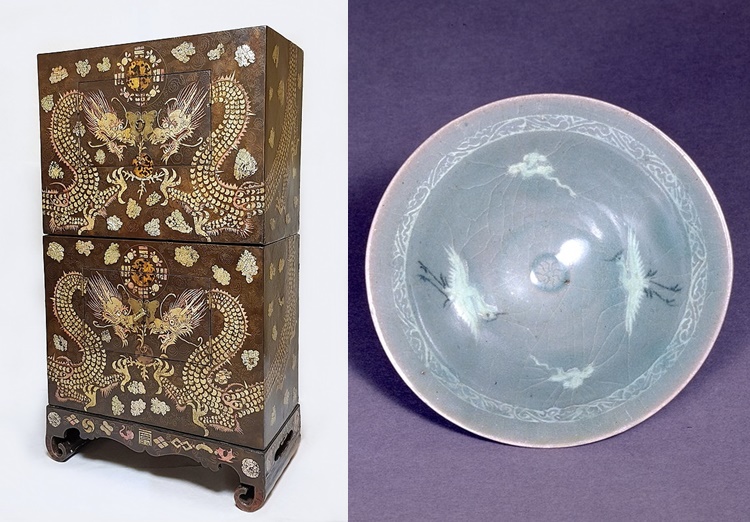

[ 左螺鈿双龍文二層籠・右青磁象嵌雲鶴文碗 ]

[ 左螺鈿双龍文二層籠・右青磁象嵌雲鶴文碗 ]

韓半島で美術工芸の装飾技法として育まれた朝鮮時代と高麗時代の名品を紹介する展覧会「MICROCOSMOS 螺鈿と象嵌の世界」が、高麗美術館(京都・北区)で開かれている。

螺鈿技術は、統一新羅時代(676~935年)に発展し、高麗時代(918~1392年)に隆盛を迎えた。螺鈿漆器は、木地にアワビなどの真珠光をはめ込み、漆を塗って表面を研ぎ出すことで多様な輝きを見せる。

螺鈿漆器は、仏教を国教とした高麗時代には、仏教の経典を納める箱や数珠を収める盒子(ごうし)などに用いられたが、新たに儒教が国教となった朝鮮時代には、貴族階級の中で家具や裁縫道具、眼鏡入れなどの道具として用いられた。

象嵌青磁は、器の表面に文様を彫り、白土や赤土を埋めて焼成する技法で、高麗時代に誕生した。象嵌を施した高麗青磁は、翡翠に例えられた「翡色(ひしょく)」と呼ばれた。

今回、展覧会に出展される約40点中、「螺鈿双龍文二層籠(らでんそうりゅうもんにそうノン)」(朝鮮時代)は、同館創設者である鄭詔文(1918~1989年)が愛した家具である。

表面の装飾にはサメやエイの魚皮(オピ)や貝片、ウミガメの一種であるタイマイの甲羅、金属線が用いられている。

20世紀初頭、日本にもたらされた後に脚が破損したため、日本の職人により修復されて、長い間、日本様式として使用されてきた。2017年、韓国文化財庁の協力によって修復され、本来の朝鮮家具としての姿を取り戻した。

「青磁象嵌雲鶴文碗」(12世紀後半)は、唐草文の内側に長寿の象徴である鶴と雲の文様が描かれている。翼を広げ、ゆったり漂っている鶴の姿は優雅である。

関連イベントとして「第141回研究講座『螺鈿と象嵌の世界』について」が11月6日13~14時30分に開かれる。会場は同館2階。定員25人(要申し込み)。

同美術館代表理事の鄭喜斗さんが、高麗時代から朝鮮時代における螺鈿と象嵌技法の変遷や歴史を解説する。

会期は12月7日まで。10~16時30分開館。水曜休館(11月3日は開館)。入館料一般500円、大高生400円、65歳以上400円、中学生以下無料。

詳細は同館ホームページ。

(2021.09.08 民団新聞)