羅針盤のような存在…力抜けた最晩年の作品

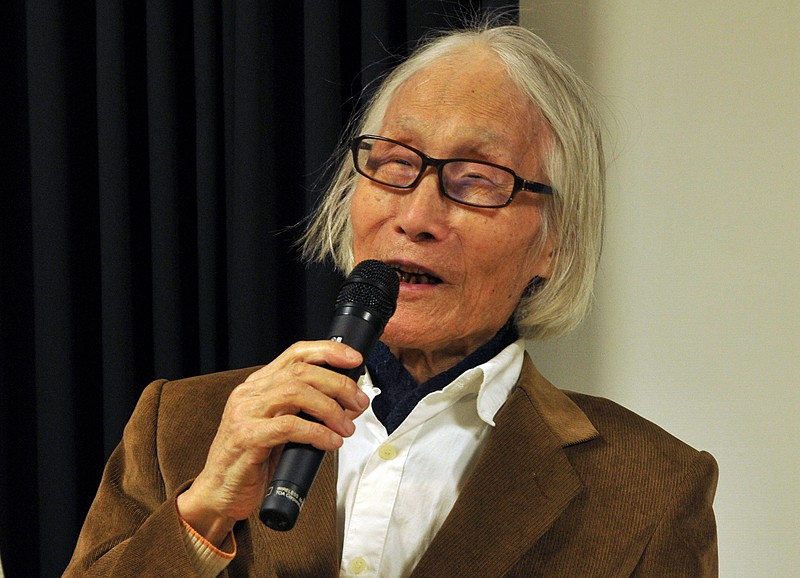

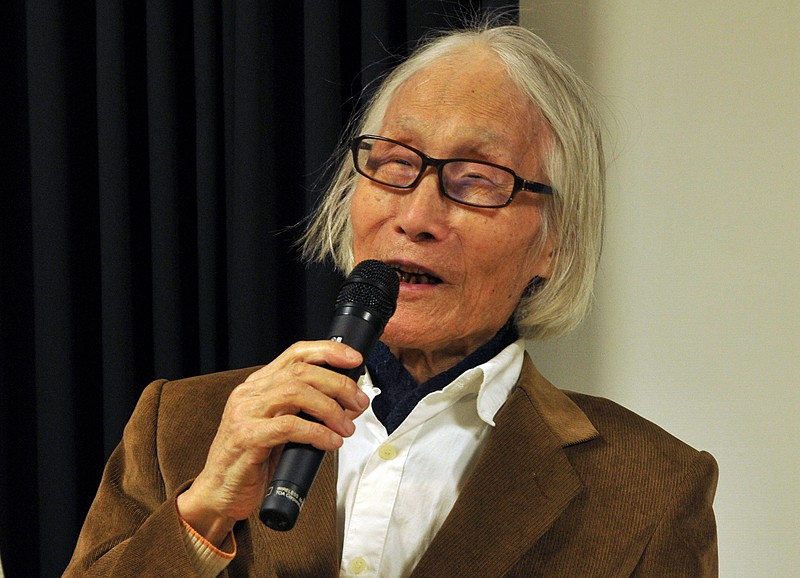

画家の三浦千波さん(66、川崎市在住)は、昨年9月、97歳で亡くなった在日1世の画家、呉炳学さんと40年にわたり関わり続けた。ギャラリー向日葵(東京・中央区銀座)で18日から24日まで開催した呉さんの回顧展では、1940年代から最も新しい作品まで34点を選定した。三浦さんにとって呉さんは、「羅針盤のような存在だった」と語る。

同展では、韓民族の感性豊かな仮面や仮面舞、白磁をはじめ、静物、人体などの作品を展示した。選び抜かれた作品の中で目を引いたのは、これまでの重厚感のある作品とは一線を画す「花」の2点。

同作は、最晩年の3年から5年前に描かれたもので、どこかおおらかさを感じさせる。実は呉さんは、2015年に熱中症で緊急入院し、大変な数日間を過ごしたという。

「その大変な状況を経て、あるときからふっと肩の力が抜けて、そういう表現が自由にできるようになったのではないかと、私は先生を見ていてそう思った」

以来、「花」を描くときは嬉しそうに「本当に楽しい。今まで苦しみの中から描いてきたが、これはふっと沸いてくる」と話していたという。

三浦さんは、岩手県大船渡市出身。岩手大教育学部特設美術科卒業。25歳で東京・銀座の画廊で個展を開いた時に、友人を介して呉さんと出会った。この時、呉さんは1点ずつ、丁寧に批評しながら、絵画論や芸術論などを展開した。「そんな先生は初めてだった。緻密で正確で、奥が深い。あんなに心が震えたことはなかった」

その後、1985年から呉さんのアトリエに通い、2001年から2021年9月6日に亡くなるまで、呉さんが新たに増築したアトリエに住みながら創作活動と日常生活のサポートを続けた。

呉さんは1924年、平壌生まれ。平壌公立商業学校(旧制中学)卒業後、42年に来日し、東京美術学校(現東京芸術大)入学後、2年で中退。日本の画壇に属さず、独学でセザンヌやゴッホなどを研究し、独自の画風を追い求めてきたことから「孤高の画家」と呼ばれている。

三浦さんは、「誰にも頼ることなく、自分の中から掘り起こして表現する画家」と指摘し、「勤勉で怠けることがない。絵を描くことは生きることという感じで、それは亡くなる直前まで続いていた」と呉さんを偲んだ。

呉さんが目指した最終到達点はどこだったのかという質問に、「絵画を通して、自然物である人間の伝えられる最大公約数までたどり着きたかったんだろうなと思う」と答えた。

呉さんと出会った当初は、自分では表現するつもりで描いても上手くできなかったという。「そういう時に尊敬する方が活動していることを身近で知り、めげそうな時でも力が沸いた」

そして、「いつもご自分で闘っていたから人にも厳しく、こうするべきだとか価値はこうだというのはあったが、私にとってはそれが納得がいくので、自分を奮い立たせるのに呉先生の存在はありがたかった」。

2021年9月4日の昼頃、呉さんは自分の指でコンコンと頭をたたき、「三浦君、僕の頭の中は宇宙になったよ」と話しかけてきた。その時、「別れが近いことを悟った」と話す。

現在、三浦さんは、いつもアトリエで描いては、呉先生の絵を見る。「生きている時とは違った意味で、絵が生きて語りかけてくれる。私は絵を描いている人間だから、とくにそう思うのでしょう」といい、「だから、余計に芸術の力というのがどんなものかというのを、改めて感じている」としみじみと語った。

(2022.04.27 民団新聞)

画家の三浦千波さん(66、川崎市在住)は、昨年9月、97歳で亡くなった在日1世の画家、呉炳学さんと40年にわたり関わり続けた。ギャラリー向日葵(東京・中央区銀座)で18日から24日まで開催した呉さんの回顧展では、1940年代から最も新しい作品まで34点を選定した。三浦さんにとって呉さんは、「羅針盤のような存在だった」と語る。

画家の三浦千波さん(66、川崎市在住)は、昨年9月、97歳で亡くなった在日1世の画家、呉炳学さんと40年にわたり関わり続けた。ギャラリー向日葵(東京・中央区銀座)で18日から24日まで開催した呉さんの回顧展では、1940年代から最も新しい作品まで34点を選定した。三浦さんにとって呉さんは、「羅針盤のような存在だった」と語る。