掲載日 : [2021-04-28] 照会数 : 4670

アジア各地に根づく焼絵…朝鮮王朝期、花開く…田部隆幸さん「定本焼絵考」を刊行

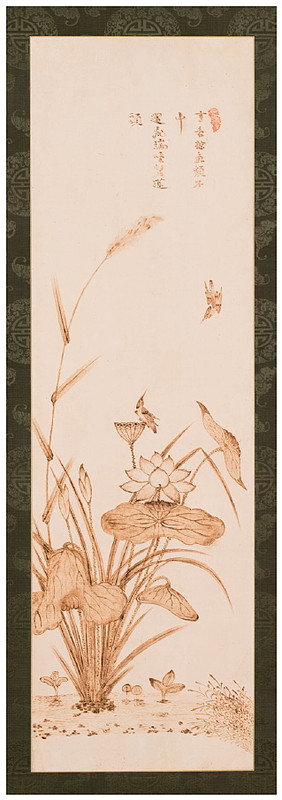

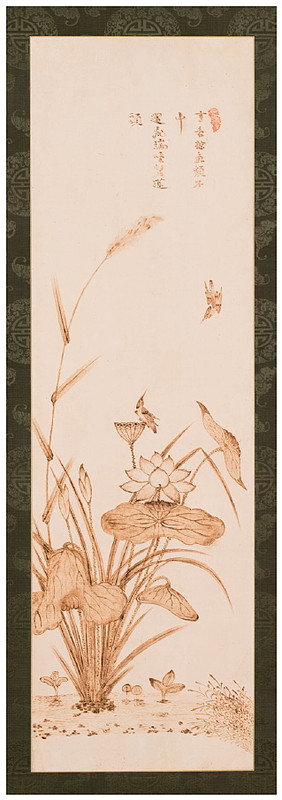

[ 朴桂淡(推定)の烙画「鳥と蓮図」 ]

[ 朴桂淡(推定)の烙画「鳥と蓮図」 ] [ 朴桂淡の烙画「花鳥図」四曲屏風 ]

[ 朴桂淡の烙画「花鳥図」四曲屏風 ] [ 朴大成画伯が2013年に描いた張氏夫人の肖像 ]

[ 朴大成画伯が2013年に描いた張氏夫人の肖像 ]

『柳宗悦も讃美した謎の焼絵発掘』(2014年刊)の著者、田部隆幸さんは、その後の調査・研究を経て全面改訂した『定本焼絵考 日本・中国・韓国・ロシア・インドネシアの焼絵』を誠文堂新光社から刊行した。世界初となる5カ国の焼絵(烙画)を収録した本書は、歴史と作品、その特徴を詳細に説明。専門的立場からの大学教授、学芸員ら14人による寄稿のほか、烙画を通じた朝鮮通信使と日本の交流に関する記述などもある。

韓国でふつう烙画と呼ばれる焼絵は焼きごてや火箸の先を焼き紙や絹、竹、革などに絵や文様を描くものの総称である。

韓国烙画の歴史は正確にはわかっていないが、独立運動家で書家の呉世昌(1864~1953年)の画家列伝『槿域書画徴』(1928年刊)によると「安東の張氏夫人(1598~1680年)が花や蝶を描き烙画にも長けていた」という記録がある。張氏夫人とは、ハングルで書いた最初の料理書『飲食知味方』を著した、儒学者李在斎の母、張桂香のことだ。 『槿域書画徴』は、烙画という言葉が初めて出てくる最も古い記録であることから、朝鮮王朝時代の烙画の創始者は張氏夫人とされている。

張氏夫人に始まった烙画はその後、北京で烙画を習得した朴昌珪(1796~1855年)によって再興された。以後、朴昌珪の烙画は息子の朴湘根、孫の朴秉洙や親戚などに受け継がれていった。

竹に烙画を施す烙竹でも名を馳せた朴昌珪は、彼の義兄弟、朴復珪が作った煙草の煙管(羅宇)を、第24代王・憲宗(在位1834~1849年)に献上した。

竹に龍がぐるぐると巻いた文様の煙管を吸うと龍の鱗が縮まり、息を吐くと鱗が広がるように見え、国王から神業と称賛され、1846年に朴復珪は国王から「紅豆相思」という御筆を授かったという。呉世昌は『槿域書画徴』で、烙画を「為我国特技」(我が国の妙技)と絶賛している。

本書では史実に残る朝鮮王朝時代の烙画作者17人の一覧とともに作品の系譜をたどることができる。朴一族の一人、朴桂淡の四曲屏風もある。

日本で朝鮮王朝時代の烙画を所蔵しているのは、東京国立博物館(東京・台東区)、高麗美術館(京都・北区)、日本民芸館(東京・目黒区)などだ。

日本民芸館学芸員の村上豊隆さんは寄稿「柳宗悦と朝鮮半島の焼絵について」で、同館所蔵の韓半島の焼絵に関して、その蒐集の背景などを紹介している。竹の「煙管」や「笛」「飾り」の写真、そして柳宗悦が全羅南道の潭陽で初めて烙画を施す家を訪れた時の感想も収録されている。

日本は浮世絵師で焼絵師の恋川白峨(1785~1862年)が、76歳の時に焼筆で描いた「達磨図」、最後の文人と呼ばれる富岡鉄斎(1836~1924年)の烙画作品、中国は線香を用いて描く「香燙画(こうとうが)」、ロシアはマトリョーシカの烙画、インドネシアは蚊取り線香による烙画作品など、各国特有の持ち味を活かした作品を見ることができる。

A4版、オールカラー304ページ。定価2700円(税別)。

誠文堂新光社販売部(03・5800・5795)

(2021.04.28 民団新聞)