.jpg)

初代会長の尹隆道氏が率いる第1期執.jpg) 行部は課題が山積していた。何よりも「旧韓青」をはじめとする「韓民統」(現韓統連)との闘いだ。反国家的行動を繰り返すこの一派に対し青年会は黙過することなく糾弾行動を展開した。

行部は課題が山積していた。何よりも「旧韓青」をはじめとする「韓民統」(現韓統連)との闘いだ。反国家的行動を繰り返すこの一派に対し青年会は黙過することなく糾弾行動を展開した。

77年8月13日には、東京台東区の「池ノ端文化センター」において、「韓民統」主催の「海外韓国人民主運動代表者会議」なる会議を阻止しようとする青年会員と旧韓青盟員が衝突し、76人の青年会員が拘束されるという「8・13事態」を引き起こすに至った。この衝突事件を起点に裁判闘争が開始され、「韓民統」の正体や主張の矛盾点を暴露し決定的打撃を与えた。

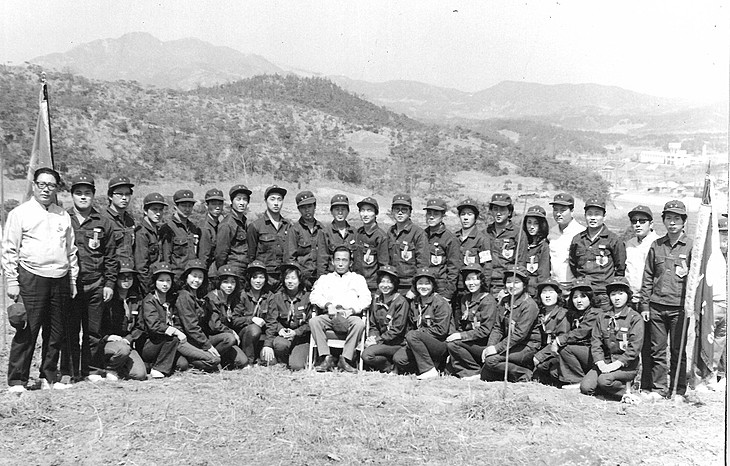

誕生間もない中央本部が取り組んだのが、全国在日同胞青年の連帯であり、その場がサマージャンボリーだ。77年8月5日から4日間、長野県の霧ヶ峰高原に特設キャンプ場を設け、全国から約1000人の青年が集った。翌年は規模を拡大、三重県の「合歓の郷」に約2000人が結集した。

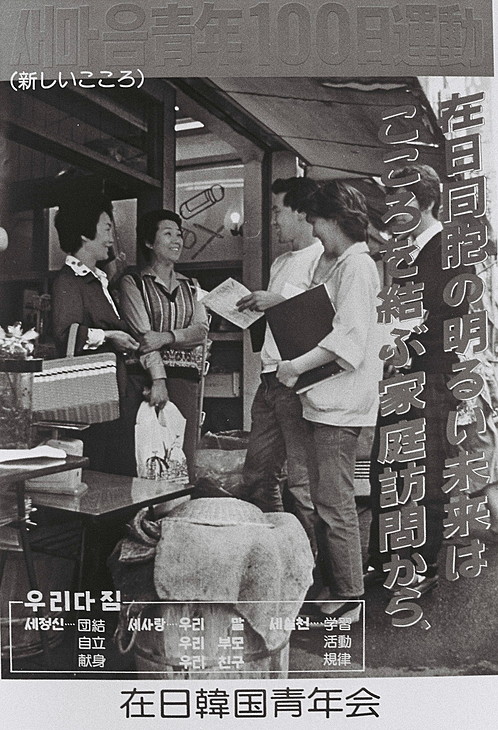

これらの大衆事業と並行して、青年意識調査事業や新しい青年像の定立を提唱した「セマウム青年100日間運動」を展開し、内部充実、組織強化を図り、在日韓国青年運動の復権を果たした。また、78、79年には全国青年会野球大会も開催し、スポーツにおける同胞青年の連帯も広げた。

【写真上】第2回のサマージャンボリー(79年8月、三重県「合歓の郷」)【写真中】家庭訪問活動を中心とした「セマウム青年100日運動」のポスター【写真下】青年会全国野球大会

.jpg)

.jpg) 第2回中央大会で会長の任期を3年に規約改正した。林三鎬執行部は、理論整備と組織体制の強化を図り、青年運動の方向性提示を進めた。79年からはサマージャンボリーを地協別で開催、2000人以上の参集を実現した。日本の国際人権規約批准を受けて、在日同胞への国民年金の適用を求める「5万人署名運動」を全国展開した。その報告集会を11月3日に開催する予定だったが、10月26日、朴正煕大統領の急逝により翌年2月10日に変更した。あわせて署名目標数を2倍の10万人とした。

第2回中央大会で会長の任期を3年に規約改正した。林三鎬執行部は、理論整備と組織体制の強化を図り、青年運動の方向性提示を進めた。79年からはサマージャンボリーを地協別で開催、2000人以上の参集を実現した。日本の国際人権規約批准を受けて、在日同胞への国民年金の適用を求める「5万人署名運動」を全国展開した。その報告集会を11月3日に開催する予定だったが、10月26日、朴正煕大統領の急逝により翌年2月10日に変更した。あわせて署名目標数を2倍の10万人とした。

東京三田の笹川記念会館で開催した「民族主体性を持って民族差別と闘う在日韓国青年全国集会」には全国で集めた8万人分の署名簿を手に1000人以上の青年が結集し日本政府に在日外国人への国民年金完全適用を要求した。

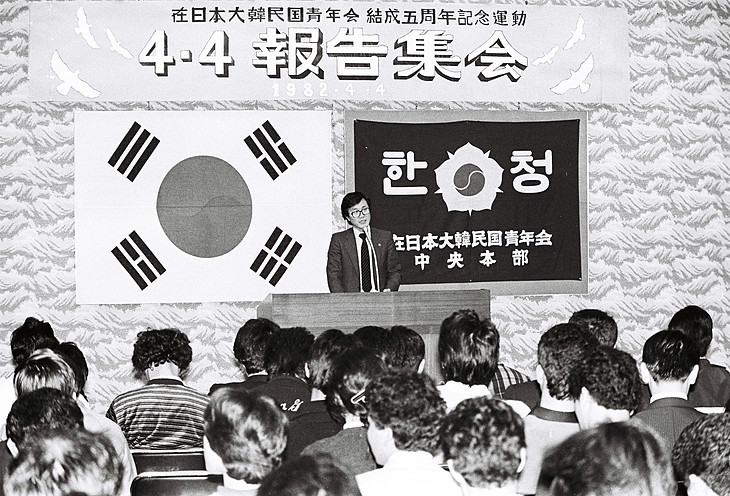

一方、「10・26事態」を起点に本国情勢が不安定となったことを見据え、組織強化を期すために「セマウム青年・民族正気120日間運動」が提起され、81年秋から82年春まで「結成5周年運動」として研究サークル「在日同胞の未来をみつめる会」を各地方に構成し、在日同胞社会に存在する諸問題を論議・研究した。

各界各層の研究者を講師に招いた多分野のセミナーも交え、82年4月の報告集会で提言を発表した。同時に青年会並びに学生会結成準備委員会との共同歩調の下、81年11月3日、在日本大韓民国学生会中央本部が結成され、10年近く続いた在日学生運動の空白にピリオドを打った。

青年会は在日韓国YMCA、学生会、そして在日韓国青年商工人連合会(青商連)と合同で在日韓国青年学生運動のシンボルとして82年2月8日、東京神田の在日韓国YMCAに「2・8独立宣言運動記念碑」を建立した。

【写真上】2.8独立宣言記念碑の除幕式(82年2月8日、在日韓国YMCA)【写真上】民族差別と闘う青年集会(80年2月10日、笹川記念会館)【写真上】結成5周年運動の報告集会(82年4月4日、韓国中央会館)

.jpg)

歴史歪曲許さぬ…歴史教科書是正求める

.jpg) 82年4月25日、第3回定期中央大会で任期を2年に戻し、鄭夢周氏を第3代目の会長に選出、「壮大な未来創造の為に高らかにその出発を告げる」との第3宣言文を発表した。

82年4月25日、第3回定期中央大会で任期を2年に戻し、鄭夢周氏を第3代目の会長に選出、「壮大な未来創造の為に高らかにその出発を告げる」との第3宣言文を発表した。

最初の課題は、日本国社会科教科書の史実歪曲問題だった。青年会は文部大臣宛ての公開質問状を提出し、更には9月1日、「日本国教科書史実歪曲完全是正要求・在日韓国青年学生代表者集会」を開催し、全国から結集した青年は文部省を訪れ怒りの声をぶつけた。

この歪曲教科書問題によって提起されたのが「我々の歴史を取り戻す運動」だ。他国や他民族に歪曲されることのない在日同胞自身の歴史を記そうとのスローガンの下、1000人以上の1世同胞から聞き取り調査を行い、証言集「アボジ聞かせてあの日のことを」を発刊した。

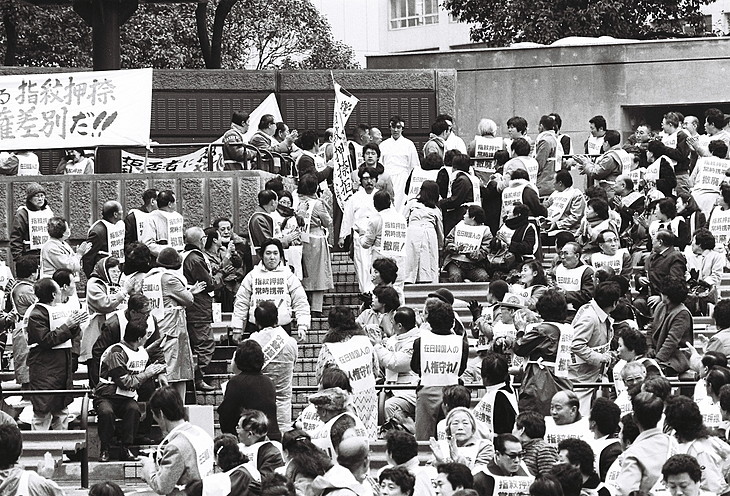

83年から指紋押捺と常時携帯義務を課した外国人登録法の改正運動を全面推進していく。民団が全団的に推進していた「指紋押捺・常時携帯制度撤廃100万人署名運動」を基軸に、青年会は自主目標を20万人とした。この機動部隊として「日本縦断自転車部隊」を構成、約2カ月間にわたって北海道から沖縄までを巡回し世論喚起と署名を集めた。

また、65年韓日法的地位協定再協議である「91年問題」を視野におき、研究機関「居住権専門委員会」を設置し、長期的展望に立脚した未来像の模索を開始した。

【写真上】「我々の歴史を取り戻す運動」の関東地協総括集会(83年2月20日、在日韓国YMCA)【写真中】「日本国教科書史実歪曲完全是正要求・在日韓国青年学生代表者集会」(82年9月1日、韓国中央会館)【写真下】「指紋押捺・常時携帯制度撤廃100万人署名運動」の機動部隊「日本縦断自転車部隊」の出発式(83年、数寄屋橋公園)

.jpg)

.jpg)

.jpg) 84年2月の第5回定期中央大会で会員資格の年齢上限を35歳から30歳に引き下げ、権清志執行部が発足した。85年夏の外登証大量更新期を控えた外登法改正運動が本稼働に突入する時期だった。

84年2月の第5回定期中央大会で会員資格の年齢上限を35歳から30歳に引き下げ、権清志執行部が発足した。85年夏の外登証大量更新期を控えた外登法改正運動が本稼働に突入する時期だった。

10月5日には在日大韓婦人会と共催で「外登法改正闘争在日韓国青年・婦人決起集会」を東京の荒川サンパールで開催、1200人の婦人・青年が結集する中、指紋押捺拒否を前面に出した「外登法改正闘争委員会」の設置を確認した。以後、全国統一行動を繰り返す中、指紋押捺拒否者が続出した。

世論の追い風の中、ピークを迎える外登法改正運動は85年2月8日から3月1日までの21日間、総勢120人の青年が神戸から東京までの約709㌔を歩く「指紋押捺拒否東海道人権行脚」を挙行した。大衆から熱い声援を受け、民団がこの後展開した「指紋押捺留保運動」への礎となった。

大量更新をふまえ、民団が「指紋押捺留保運動」を決めると、青年会は「拒否できる同胞は拒否を、留保が可能なら留保を、押捺せざるを得ないなら抗議の意思表明を」とのスローガンで、光復節までの40日間、全国8カ所で約70人の青年が「全国縦断、<恨>ストリレ‐」を決行した。指紋押捺留保・拒否者は最終的に1万4000人に膨れあがった。不当逮捕の続出、在留期間更新不許可等、当局の弾圧が激化するも、世論は法改正不可避の大勢となった。

外登法改正運動を経た青年会は自らの民族性高揚の重要性と国際的な視野に立った開放性を追求する為に「プリ(草の根)青年講座」を開講した。

「国際青年年」、そして90年代の青年運動を展望するため、11月10日から14日までの5日間、大型旅客船「サンフラワー号」をチャーターし、神戸から沖縄へ向かう「青年の船」を実施、全国から300人以上の青年が結集した。

【写真上】指紋押捺拒否東海道人権行脚を果たした青年たちを迎えて開かれた外登法改正要求中央大会(85年3月1日、日比谷野外音楽堂)【写真下】神戸から沖縄に向かう「青年の船」(85年11月10~14日、サンフラワー号)

第7回定期中央大会で権会長を再選。中央本部結成から10年の総括と、今後10年、20年後の青年会運動を展望する「結成10周年事業」では「在日同胞文化の可能性」を追求した。

「今、在日同胞文化の創造を!」をスローガンに、全国各地に文化サークルを設置し、本国からサムルノリ、鳳山仮面劇などの専門講師を招いた「文化キャラバン隊」を構成して、全国を縦断しながら在日同胞文化創造の種子を散布した。

その報告会として87年2月6日から3日間、大阪で「21世紀を生きる青年祭」を開催した。

この後、「91年韓日法的地位協定再協議」で安定した居住権の確立を目指す上で、第2次青年意識調査を展開した。2、3世青年の多様な意識をリサーチした上で後半期には、青年会員が望む法的地位の意見を集約するため、「学習みつめる会」活動を展開し、青年の意思を「提言」としてまとめ、韓国政府並びに日本政府と社会全体に示した。

【写真上】在日の文化を追求する「文化キャラバン」の結団式【写真下】21世紀を生きる青年祭(1987年2月6日)

.jpg)

.jpg)

◆第6期(88〜90年)安亨均会長

.jpg) 第6期会長に安亨均氏を選出し「91年韓日法的地位再協議問題」と「文化創造事業」の2大課題に取り組む。民団を中心に全同胞が後援してきた88ソウル五輪では全国から青年700人以上の青年が母国に参集し「ソウル五輪参観・青年母国訪問団」を実施し、母国の発展する姿を直に確認した。

第6期会長に安亨均氏を選出し「91年韓日法的地位再協議問題」と「文化創造事業」の2大課題に取り組む。民団を中心に全同胞が後援してきた88ソウル五輪では全国から青年700人以上の青年が母国に参集し「ソウル五輪参観・青年母国訪問団」を実施し、母国の発展する姿を直に確認した。

88年後半期は法的地位問題の啓蒙と併せて、組織強化を図るため「組織強化キャラバン花郎隊」を構成し、東北、関東、近畿を中心に巡回した。その結集を12月、滋賀で「居住権シンポジウム」を開催し、カルチャークラブなどの文化イベントと、本国の韓日法的地位協定再協議実務担当者を招き、経過説明を受けながら、当事者である同胞青年の声を提起した。

この提言を柱に、89年度は再協議の抜本改定を求める「署名活動」を展開した。戸別訪問で同胞青年と直に語り合い、本会の提言を理解したうえで署名をもらう草の根活動だった。90年1月16日、全国から寄せられた7000人の署名簿は「陳情書」と共に日本国首相に伝達した。

【写真上】88ソウル五輪の試演会を観覧する「ソウル五輪参観・青年母国訪問団」(1988年9月16日)【写真下】1991年韓日協定再協議に向けた要望活動(1990年)

.jpg)

.jpg)

.jpg) 第7期の会長に金京必氏を選出し、4月23日、前年度に展開した91年再協議の署名簿を本国政府に伝達した。併せて21世紀に向けた大衆団体としての青年会のあり方を見つめ、連帯の拡大を掲げた。8月に三重県で「ザ・ちゃんち」を開催、全国から1500人の青年が参集した。民団主催の次世代育成行事「青少年故郷訪問団」にも積極参与し基盤拡大に努めた。

第7期の会長に金京必氏を選出し、4月23日、前年度に展開した91年再協議の署名簿を本国政府に伝達した。併せて21世紀に向けた大衆団体としての青年会のあり方を見つめ、連帯の拡大を掲げた。8月に三重県で「ザ・ちゃんち」を開催、全国から1500人の青年が参集した。民団主催の次世代育成行事「青少年故郷訪問団」にも積極参与し基盤拡大に努めた。

韓日法的地位再協議に対しては、年末・年始を通して、ビラ配付、自動車デモ、海部首相の訪韓に合わせた東京数寄屋橋での「ハンガーストライキ」など、世論喚起を図った。再協議の一定の終結により、91年の第12回定期中央大会では、未来展望に立ち「創造型」を掲げ、青年・組織・社会の3つの内実化運動を展開した。

この年、千葉県の幕張メッセで開催された「世界卓球選手権」に南北単一チーム「コリアチーム」で参加することを受け、青年会と朝青による共同応援団を構成し、「和合」への可能性を見いだした。朝青との共同応援は朝鮮籍青年対象の「母国訪問団」へと発展し、初めての青年会主催で2回実施された。

【写真上】世界卓球で南北共同応援団が実現【写真下】民団主催の次世代行事「青少年故郷訪問団」

.jpg)

第8期は金会長が再選された。第7期から推進してきた内実化作業を継続しながら、その収れんの場として、大阪で第1回祝祭「第74周年2・8独立宣言記念在日韓国青年祝祭」を開催した。全国約600人の青年が集結する中、内実化の成果を発表するとともに、参加者全員による大農楽隊などで民族の「和合」に向けたムードづくりを示した。

.jpg) 第9期会長に選ばれた郭慶則執行部は、翌年の光復50周年に向かって出帆した。前年度実施した「意識調査」の結果を広報するため全国巡回講演会を実施した。

第9期会長に選ばれた郭慶則執行部は、翌年の光復50周年に向かって出帆した。前年度実施した「意識調査」の結果を広報するため全国巡回講演会を実施した。

在日同胞の死者129人など未曾有の被害となった1995年の「阪神・淡路大震災」では全国の青年が被災地に赴き救援物資の配給、炊き出し、被害調査などで行動隊として活動した。

翌1996年、日本人地域住民との「共に生きる時代」を高らかに謳い、被災地の神戸で「第3回全国在日青年祝祭」を開催し地域の国際化、共生社会の実現を発信した。

「祝祭」を通じて地域社会との共生をめざし、「地方参政権の獲得」に向けて動き出す。

【写真】阪神・淡路大震災時、被災地で救援活動を展開した

.jpg) 第17回定期中央大会では第4宣言文を発表するとともに崔喜燮氏を会長に選出した。第10期は、「セパラム…新しい風を吹かそう!」をスローガンに「在日」としてのアイデンティティーの確立と組織の改革を掲げた。

第17回定期中央大会では第4宣言文を発表するとともに崔喜燮氏を会長に選出した。第10期は、「セパラム…新しい風を吹かそう!」をスローガンに「在日」としてのアイデンティティーの確立と組織の改革を掲げた。

地方参政権獲得運動では在日同胞青年の総意を結集すべく、7、8月の2カ月間にかけて「1万人賛同署名活動」を実施、戸別訪問を通じて同胞青年の啓蒙を図った。9月19日には獲得した1万2000人分の署名簿を橋本首相に提出するとともに全国15地方本部が19自治体に署名簿を伝達した。

10月26日の民団創団50周年記念・中央大祝祭では全国200人の青年・学生幹部が運営スタッフとして参与し、祝祭成功の役割を担った。97年3月20日、地方参政権の獲得を求め、婦人会、学生会1200人が合同で「婦人・青年・学生集会&ふれあい大行進」を東京新宿で挙行した。

組織改革では97年の第18回定期中央大会で、青年会幹部が充実感で満たされる制度的裏付けを設け、次世代人材育成システムの導入を進めた。人材育成コンサルタントのプロを外部から招きモデルケースづくりや年2回の「モニター研修会」を実施した。このモニター研修参加者が会活動に積極的になり中心を担う幹部に育った。

第19回定期中央大会ではこの研修を発展させて「青年組織学院(仮称)」の規約制定案を採択した。

2002年のワールドカップが韓日共同開催に決まると青年会は自主応援歌「フレンドシップ・・・友情のゴール」を制作し「韓日懸け橋事業」へとつなげた。

【写真】W杯サッカー韓日共同開催に向けて作った自主応援歌「フレンドシップ…友情のゴール」のキャンペーンを都内の大学で

.jpg)

第11期は崔会長を再選、「かっこいい在日、ステキな在日韓国人」をスローガンに、「地方参政権獲得運動」と「2002年韓日懸け橋事業」を通じた在日韓国人の存在を地域社会にアピールする活動を展開した。規約制定した「青年組織学院」は「Korean Youth Academy(略称KYA)」と名称を決め、年2回の開催を確認した。

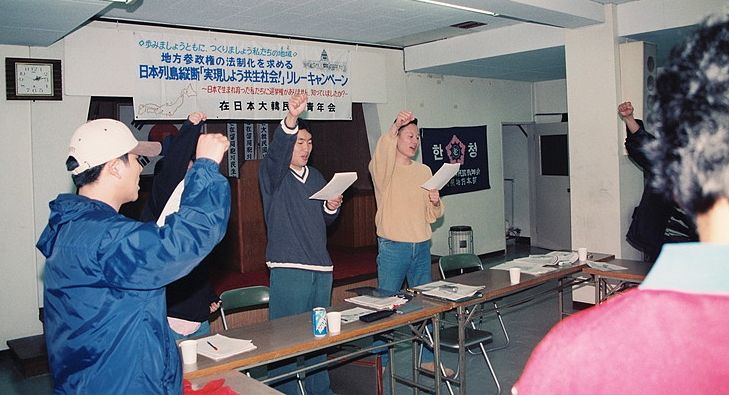

またネット時代を見据え、青年会の公式サイトを開設し、メーリングリストなどを通じ、在日同胞青年のネットワーク拡大を進めた。地方参政権獲得運動では3月22日から4月25日にかけ、全国6都市において「日本列島縦断『実現しよう共生社会!』リレーキャンペーン」を実施した。

2002年韓日懸け橋事業では福岡で4年ぶりの全国行事「フェスタ・韓国デー・イン・福岡」を開催し、全国の在日同胞青年をはじめ地域住民2万人が訪れ、W杯韓日大会の成功と在日韓国人の存在を広くアピールした。

【写真】「日本列島縦断『実現しよう共生社会!』リレーキャンペーン」

.jpg) 21世紀の幕開けに出帆した第12期執行部は、金昌敏氏を会長に選出し、山積する諸課題に取り組んだ。「歴史を伝える運動」、「地方参政権獲得運動」、「02年韓日懸け橋事業」を3本柱に、①在日同胞社会の再編②共生社会の実現③韓日友好親善の発展を目標に活動を展開した。

21世紀の幕開けに出帆した第12期執行部は、金昌敏氏を会長に選出し、山積する諸課題に取り組んだ。「歴史を伝える運動」、「地方参政権獲得運動」、「02年韓日懸け橋事業」を3本柱に、①在日同胞社会の再編②共生社会の実現③韓日友好親善の発展を目標に活動を展開した。

「歴史を伝える運動」では46都道府県、331人の在日同胞1世から聞き取り調査を行い、インタビュー映像を記録化していった。

【写真】地方参政権獲を求める全国決起大会で壇上でシュプレヒコールの先導にたつ青年会員(2001年6月5日、日比谷野外音楽堂)

.jpg) 曺壽隆氏を会長に選出した第13期執行部は、在日同胞社会の山積した課題に「青年」としてどのように対峙していくのか、またそのための組織的な基礎体力づくりを大きなテーマとして出発した。その中で掲げた、「組織構造改革と人材育成」ではKYAのカリキュラムを総合的な人材育成プログラムに再編した。「組織構造改革」では組織運営と規約改正の2方面で着手した。組織運営では「政策」「組織」「財政」「事業」の4部会を編成し、組織的課題の追求を進め規約改正では「会員要件」と「組織機構」の見直しを推進した。

曺壽隆氏を会長に選出した第13期執行部は、在日同胞社会の山積した課題に「青年」としてどのように対峙していくのか、またそのための組織的な基礎体力づくりを大きなテーマとして出発した。その中で掲げた、「組織構造改革と人材育成」ではKYAのカリキュラムを総合的な人材育成プログラムに再編した。「組織構造改革」では組織運営と規約改正の2方面で着手した。組織運営では「政策」「組織」「財政」「事業」の4部会を編成し、組織的課題の追求を進め規約改正では「会員要件」と「組織機構」の見直しを推進した。

それまでの在日問題への取り組みと一線を画して「市民」という視点から「平和・人権・環境」という人類普遍のテーマを掲げ、人種・民族・国籍の枠にとらわれない多様な活動を追求していった。

外国人の社会参画、地域貢献を目指した「社会参画運動」を掲げ「市民公開講座」をスタートし「在日から見える社会」をテーマに自らの存在価値を指し示す活動の一環として定着させ、「地方参政権獲得運動」を多民族・多文化共生社会の実現を目指す在日同胞社会全体の最大の目標に掲げた。

【写真】都庁での写真展

.jpg)

第25回定期中央大会で曺会長を再選。第14期は数年来の課題だった「組織構造改革と人材育成」で中央執行委員会の再編、会員要件の緩和など規約を改正し、より大衆的で民主的な組織づくりを進めていった。

05年に迫った「教科書検定及び採択」も大きな課題だった。「教科書問題に関する記者会見」を国内外で数次にわたって持ち、国際世論喚起を図った。

教科書検定の結果を受けると、各地で「偏向教科書不採択運動」を展開、全国の採択地区に要望書を提出し、地方での教科書採択阻止に影響を与えた。

05年を両国が「韓日友情年」と位置づけたこともあり、「韓流」の大ブームが沸き起こる中、青年会は「民族文化振興事業」を掲げ、「遊びからはじまるコリアンワールド」の冊子や「ハングルカレンダー」を制作し、在日同胞児童はもとより、日本の公教育の現場などへの普及活動に努めた。

在日同胞青年に対しては、自らのルーツへの関心とその歴史性を考える機会を与えるため「コリアンユーストラベル2004」を開催し、全国的な母国訪問事業を主体的に取り組んだ。

【写真】教科書検定で記者会見する曺壽隆会長(2005年3月8日)

.jpg) 第27回定期中央大会にて、康孔鮮氏を会長に選出。第15期執行部は民団創団60周年の年だったが、いわゆる「5・17事態」への対応と、青年会中央本部結成30周年を見据えた在日同胞青年のネットワーク再構築を目指した。

第27回定期中央大会にて、康孔鮮氏を会長に選出。第15期執行部は民団創団60周年の年だったが、いわゆる「5・17事態」への対応と、青年会中央本部結成30周年を見据えた在日同胞青年のネットワーク再構築を目指した。

06年5月17日、「民団・朝総連共同声明」のいわゆる「5・17事態」時には「民団正常化推進委員会」に加わり、青年活動の重要性、そして影響力を示した。

新たな3機関長が選出された翌年、07年の第28回定期中央大会で結成30周年記念事業として「在日同胞青年ジャンボリー」を打ち出した。このジャンボリーには目標を上回る全国37地方から565人が参加し、近年としては最大の事業となった。

11月には本会会員、OBを中心に民団及び本会に関わりの深い関係者を招待し、「結成30周年記念式典」を開催した。

一方、「多民族・多文化共生社会の実現」に向けた取り組みも展開した。「韓日環境活動」を提起し、京都の琴引浜での清掃活動をはじめ、全国5000人が結集した民団の「永住外国人に地方参政権を!11・7全国決起集会」にも100人近くの青年が参与した。

【写真】結成30周年記念の「在日同胞青年ジャンボリー」には全国から565人が参集した(2007年9月)

.jpg) 第29回定期中央大会で金宗洙氏を新会長に選出した第16期執行部は、前年の中央大会で採択された「第5宣言文」の具現化を目指し「国籍の枠を超え出自を尊重する、3、4世にふさわしい在日同胞社会」の創造を掲げ、それを具現化していくために「多民族・多文化共生社会の実現」と「組織活性化と人材育成」を2大テーマとして掲げ、活動を展開した。

第29回定期中央大会で金宗洙氏を新会長に選出した第16期執行部は、前年の中央大会で採択された「第5宣言文」の具現化を目指し「国籍の枠を超え出自を尊重する、3、4世にふさわしい在日同胞社会」の創造を掲げ、それを具現化していくために「多民族・多文化共生社会の実現」と「組織活性化と人材育成」を2大テーマとして掲げ、活動を展開した。

組織の活性化、魅力ある組織づくり、それを担う人材育成などの課題を解決するため日常活動の充実化を重視、ウリマル教室や定例学習会などを全国的に実施した。

2009年5月31日、東京銀座で開かれた地方参政権を求める青年・婦人集会

.jpg) 第31回定期中央大会で新会長に朴善貴氏を選出。第17期執行部は全国在日同胞青年の結集に向けた「地方本部再建3カ年計画」を打ち出し地方組織の再建に乗り出した。

第31回定期中央大会で新会長に朴善貴氏を選出。第17期執行部は全国在日同胞青年の結集に向けた「地方本部再建3カ年計画」を打ち出し地方組織の再建に乗り出した。

不実地方在住青年との次世代母国研修青年コースネットワークを形成するための母国訪問「コリアン・ユース・トラベル」を開催し、再建を目指す地方の青年発掘を進めた。

創団65周年「次世代育成1000人母国訪問」の中核事業として、青年会を対象とした青年母国研修に全国から500人の参加者を募るため集中戸別訪問を実施し、計2300世帯を訪問した。この結果、かつてない地方組織拡大という成果を残した。

10年2月に韓国国会で在外国民に対し国政参政権を付与する法案が可決されたことで全国戸別訪問や日常活動等を通じて在外国民選挙への参与を呼びかけた。

11年3月11日に発生した東日本大震災では、民団と歩調を合わせて義援金の呼びかけのほか全国から協力者を募り救援物資の配送、避難所での炊き出しに携わった。

.jpg) 第33回定期中央大会で徐史晃氏を第18期会長に選出した。「地方本部再建3カ年計画」の最終年にあたる12年度は、山口、和歌山、長崎で再建された。3年の活動によって7地方本部が再建され3カ年事業開始時の14から21となった。

第33回定期中央大会で徐史晃氏を第18期会長に選出した。「地方本部再建3カ年計画」の最終年にあたる12年度は、山口、和歌山、長崎で再建された。3年の活動によって7地方本部が再建され3カ年事業開始時の14から21となった。

中央本部35周年では、過去を想起しながら未来を展望する「ウリミレ祝祭」を開催し、今後10年を見据えた組織のあり方やビジョンを定立するための起点となった。

13年度は、12年あたりから新大久保や鶴橋などのコリアンタウンを中心に激しくなったヘイトスピーチ問題の根絶に向けて取り組むとともに、韓日友好親善運動として、市民公開講座の開催と善隣友好精神5万人署名活動を実施した。これには市民団体とも共闘していった。

.jpg) 第35回定期中央大会で徐史晃会長を再選。14年度は、「在日同胞青年のエンパワーメント向上」「共生社会の実現」「善隣友好精神の具現」を3本の柱に据えた。ヘイトスピーチが社会問題化していく中で、青年会は傍観できないと表明。人種差別禁止の法制化を求める活動を検討しながら、14年8月、民団陳情団の一員として青年会もジュネーブの国連人種差別撤廃委員会に赴いた。一連の流れを受けて、後半期は「全国集中横断活動」を展開した。要望書を伝達するだけでなく、市民団体とのネットワーク構築や地域住民・同胞青年の「声」を集め、インターネット上で映像配信した。

第35回定期中央大会で徐史晃会長を再選。14年度は、「在日同胞青年のエンパワーメント向上」「共生社会の実現」「善隣友好精神の具現」を3本の柱に据えた。ヘイトスピーチが社会問題化していく中で、青年会は傍観できないと表明。人種差別禁止の法制化を求める活動を検討しながら、14年8月、民団陳情団の一員として青年会もジュネーブの国連人種差別撤廃委員会に赴いた。一連の流れを受けて、後半期は「全国集中横断活動」を展開した。要望書を伝達するだけでなく、市民団体とのネットワーク構築や地域住民・同胞青年の「声」を集め、インターネット上で映像配信した。

15年は「青年連帯強化」「善隣友好精神の具現」「在日同胞青年エンパワーメント向上」を3本柱に、その中核事業として「若者の声を聴け・フェス&パレード」(コエキケ)を東京代々木公園で開催した。若者たちが「平和」「人権」「多様性」を謳う場となった。

16年の臨時大会で19期の任期を1年延長し朴裕植氏を補選した。秋の青年母国訪問事業を柱に、「全国連帯強化キャラバン」を展開し、戸別訪問などで新青年の掘り起こしを図った。日本で生まれ育った新定住者の子弟、いわゆる「新2世」も含め、多くの在日同胞青年と面談した。その結果、母国訪問には約300人が参加した。

反ヘイトデモも盛んに行われるようになった(15年8月、東京代々木公園で行われた青年会の「コエキケ」)

(2017.03.08 民団新聞)