「まるで韓国に行った気分」といわれる東京・新宿の新大久保「コリアンタウン」でいま、多国籍化・重層化が進行している。新宿区の国籍別住民基本台帳(2016年11月1日現在)によれば、中国が1万5393人と韓国・朝鮮(1万294人)を上回りトップに。ベトナム、ネパール、ミャンマーが続く。特にベトナムは3574人と3年前に比べ409%の伸びを記録。ベトナム系の飲食店、ベトナム人用ネットカフェともに目立つようになった。「コリアンタウン」から「アジアタウン」へと変貌していく街だが、韓国系の店舗が数で圧倒している現状は変わらない。地元への貢献でも韓国人が先輩としてリードしている。

新大久保商店街の理事長を務める伊藤節子さんは、JR新大久保から明治通りまで続く大久保通りで小さな印店を経営している。客は8割が外国籍住民だ。最近はベトナム、ネパールなどからの留学生が目立つ。先輩に連れられて訪れ、銀行口座の開設に欠かせない印鑑を注文していく。

伊藤さんは「街が韓国一色で塗りつぶされたときは商店街がのっとられるという危機感が一部にあった」という。伊藤さん自身は「まさか。横浜の中華街とは違う」と比較的冷静に見ていた。それは地元の在日韓国人と家族同様のつきあいをしているからこそだった。

問題になるのはゴミの仕分け。来日して間もないベトナム、ネパール、ミャンマーの住民は戸惑うことばかり。そんなとき、韓国人がゴミ出しのルールを説明しているのを見てほっとしたと話す。

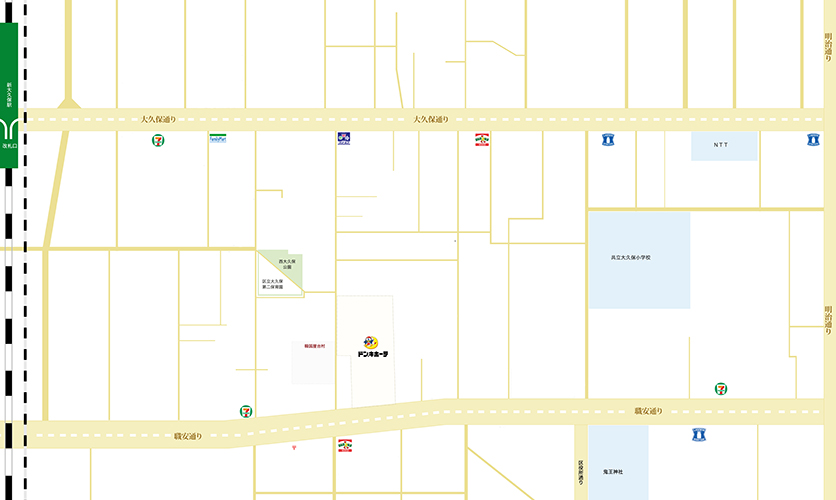

新大久保という名称はJRの駅名にあるだけで地名ではない。大久保通りと職安通り、および二つの通りを結ぶイケメン通りなどの路地裏を総称して「新大久保コリアンタウン」と呼ぶ。

新宿韓国人商人連合会の呉永錫会長は、「2000年代初頭、新大久保を訪れたのは韓流にほれた人たちだけだった。韓国系の店は500もあった。今は300に減った。かわりに中国、タイ、ベトナム、ネパールといった人たちの店がどんどん増えている。これだけ多国籍化するとは考えもしなかった」という。

韓国から日本へ新定住者が増加したのは、88年のソウルオリンピックを経て、89年に韓国の海外旅行が完全に自由化されてからのこと。日本語学校があり、同胞飲食店といったアルバイト先もたくさんあったことから多くが落ち着くことになったようだ。

かつての新大久保は風俗・ラブホテル(旅館)街だった。街娼が立ち、ヤクザも横行するなどして治安が悪く、JR山手線のなかでも乗降客が最も少ない駅の一つだった。廃業したラブホテルを韓国から来日した新定住者が改装し、街の雰囲気を一変させた。

02年サッカーワールドカップの韓日共催、さらにその後の韓流ブームが重なり、街はにぎわいを増していった。11年3月の東日本大震災、12年8月には李明博大統領の独島上陸、さらに右派の常軌を逸した嫌韓デモで一時、客足が遠のいたときもあったが、いまは再び活況を取り戻している。

これはJR新大久保駅の1日あたりの乗降客数にも表れている。11年が4万2000人以上。その後ゆるやかに減少傾向を示していたが、15年に再び4万2000人に届く勢い。これは新大久保映画祭や無料巡回バスの運行など街作りに貢献する同胞商工人の努力が実を結んだものといっていいだろう。

新大久保に住んで30年。街の移り変わりを定点観察してきた善元幸夫さん(66、大学教員)が話す。「食文化はすっかり市民権を得た。本場の韓国料理ばかりか、アフガン、ネパール、ベトナムの料理も同じ場所で食べられるなんて、どこにもない新大久保だけの魅力。日本文化が侵略されたのではない。日本人もここで江戸時代の鉄砲隊を復活させたように、お互い拮抗して文化摩擦を起こしていけば、そこからまた新しい文化が生まれていく。考えただけでわくわくしてくる」。

■□

韓日「友情の回復」めざす…食文化で相互理解

韓日「友情の回復」めざす…食文化で相互理解

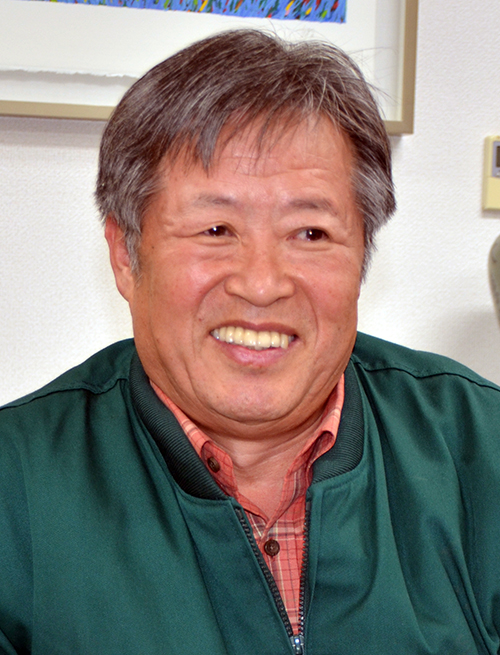

「韓国広場グループ」金根熙代表取締役 「韓国広場グループ」は新大久保コリアンタウンのフロントランナーと言っていいだろう。93年に職安通りで起業した当時、「韓国」が店の看板になるということは珍しかった。グループ企業を率いる金根熙さん(62)が命名の由来を説明してくれた。

「広場というのは、ここに来れば韓国のすべてがある。つまり、韓国の生活文化に触れることができ、日本人と韓国人が一堂に集い、楽しめる場を意味します」

グループの中核的存在がコミュニケーションの基本である食文化を通じて相互理解をめざすスーパー「韓国広場」。店にはハングルで「ジャント」(市場の意味)とも書かれている。

150坪の広い店内に韓国から直輸入した食材が並ぶ。金さんは「夕食時にソウルで食べる食材はすべてがここでそろう。時間差がないし、すべてワンストップ、リアルタイム。日本のスーパーに行く必要もない」と笑う。

「売れる品物より売らなければならない品物、すなわち韓国を売る」と言い切る。系列の通信販売で宅配も手がける。目標は会員100万人だ。

「韓国広場」に引き続き書籍、CD、DVDを扱う「コリアプラザ」、韓国料理「高麗」、民芸品やタンスを扱う「仁寺洞」などを開業してきた。共通するキーワードはすべて「韓国」。これらが韓国の生活文化を紹介するショーウインドウの役割を果たしてきた。現在は一部店舗を手放し、食品と化粧品二つのジャンルに選択・集中している。従業員は160人。年商は40億円ほど。

金さんは韓国で大学院に通い、学者の道をめざしていた。「私がめざすものは韓日の共生です。歴史を振り返ればいがみ合っていた時期より仲良くやっていた時期のほうが長いのです」。「友情の回復」のために歴史を社会学的見地からもう一度勉強しなおしたいと85年に来日。奨学金をもらって一橋大学大学院社会学研究科で博士課程を修了した。

ある日、幼稚園に通う子どもと一緒に日本と米国のバレーボールの試合を見ていたとき。子どもが熱心に「ニッポンチャチャチャ」と声援を送るのを見て金さんはびっくり。「日本を応援しているのか」と聞くと、「お父さんは違うの?」と、子どもが不思議そうな表情で見返してきた。

当時の金さんは反日でこそなかったが、親日ともいえなかった。父母が味わった植民地時代の体験談がまだ鮮明だったからだ。子どもに好きな国を聞くとまず韓国、2番目が日本、3番目が中国と答えた。理由は「中華料理がおいしいから」。

子どもとのこのときのやりとりは「転機となる事件だった」。学問で韓日の友情の回復ができるか。「無理」だと思った。学者としていくら論文を書いても影響力は知れている。食を通じて親しくなれるのではと「キムチの商売をやろう」と決めた。

いざ商売をしようとしても、何もわからなかった。金さんは社会学の経験を生かしてフィールドワークを試みた。上野、川崎、大阪と全国の韓国食材店を回った。

帰りの新幹線でノートを開いて読み返していると、あることに気がついた。「在日韓国人が経営しているのに、どこも韓国という屋号を使っていなかったんです」。そこに在日韓国人の被差別意識の深さ、心の痛みの大きさを感じ取った。「でも、それを取り去らないと真の友人にはなれない」。あえて「韓国広場」と名付け、韓国文化の発信基地にしようとした理由がここにある。

■□

「まちづくり会議」で提言

「まちづくり会議」で提言

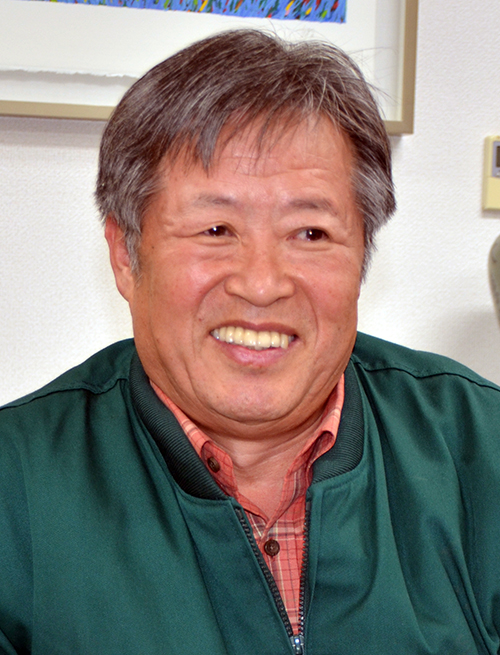

韓国語の専門校新大久保語学院 李承院長 日本語学校が林立している新大久保地区で異彩を放っているのが韓国語を教える専門校、新大久保語学院(李承院長)だ。受講生は500〜550人で推移している。東京近隣の系列4校も含めると約1500人ほど。韓国語専門校としては都内でも有数の規模を誇る。

授業料は「高め」の設定。そのかわり教師の質は高い。テキストも日本人に合わせたものを語学院独自に編集し、一般の書店でも売っている。テキストを見た読者が語学院の門をたたくという好循環が生まれている。受講生は語学院が月に1回のペースで企画するテコンドやK‐POP、料理などの「韓国文化講座」を無料で受講できる。

2002年、地域社会のためになにか役立つことができないかと、李さん(50)は韓人会(在日本韓国人連合会)に韓国語講座の開設を提案。自らもボランティア講師を買って出た。

当時はサッカワールドカップ共催でムードが盛り上がっていたとき。10人を募集して20人と予想以上の受講生が集まり、「ビジネスチャンス」とばかり語学院を経営することになった。

李さんはソウルでの勤めを辞めて96年10月来日。日本語学校を経て、早稲田大学に政治学の研究生として入学した。韓国の学部での専門は地方自治で、もともと日本で学んだ知識を韓国で生かしたいと希望していた。1年後、大学院修士に進学。卒業したのは01年、35歳のときだった。

大学院を卒業するまでの5年間はアルバイトで韓国語版の地域情報紙の編集をやった。時間の空いたときは取材のため、地域を歩き回った。商店街の会合に出ると、「ゴミの出し方のマナーが悪い」「夜中なのに酒を飲んで大声で騒ぐ」といった苦情を聞いた。

取材を続けるうちに、日本人と外国人との協調、双方を仲良くさせるためにはどうしたらいいのかを自らの命題として考えるようになる。大学院を卒業したら帰国するつもりだったが、「親切で他人に迷惑をかけない」日本人に好感を持つようになった。いまでは「一生住んでもいい」と思うようにさえなった。もちろん、語学院の事業が軌道に乗ったことも背景にはあるが。

外国人の意見を区政に反映させようとスタートした新宿区の「新宿多文化共生まちづくり会議」に当初から関わったのも「このまちをよくしたいから」だった。

1期2年で現在が3期目。いまや「生活の一部」だ。副会長として控えめながら鋭く核心を突いた提言でメンバーからの信頼も厚い。

李さんは「新宿区内の外国人人口は増える一方だが、日本人は減少傾向。外国人もなんらかの形でまちづくりに参加しなければならない。外国人と日本人が共存共生できるシステムをつくるのが大事」と持論を展開した。

14年には第1回新大久保映画祭の実行委員長を務めた。当時を振り返り、「このまちに文化的コンテンツを入れることでブランド化し、政治的に影響されないようにしたかった」と話す。

大変だったのはスポンサー集め。予算は少なく見積もっても1000万円以上と想定された。それよりなにより、映画をどこから集めるのかという基本的なノウハウさえなかった。李さんは「二重の苦しみを味わった。勢いだけはありましたが、いま考えたら無謀でしたね」と笑った。

結果的に観客は全体で5000人のキャパのところ3500人を集めた。室内イベントも含めると7000人と、「初回としてはまあまあ」の結果となった。

李さんは「マスコミや区行政、韓国大使館などに関心を持ってもらった。ブランドとまでいかなくても市民権を得たかな」と控え目。第2回以降は新宿韓国商人連合会の呉会長が組織委員長を引き継いでいる。

李さんは「このまちを訪ねる韓流ファンのために、韓流テレビドラマのセットを展示した資料館や文化施設があってもいい。映画館もほしいところだ。この地域を盛り上げるために、できることはなんでも協力したい。このまちが好きだから」と結んだ。

(2017.1.1 民団新聞)

韓日「友情の回復」めざす…食文化で相互理解

韓日「友情の回復」めざす…食文化で相互理解 「まちづくり会議」で提言

「まちづくり会議」で提言