先月、本紙に「絵本のボローニャ・ラガッツィ賞 韓国、全5部門で優秀賞」という記事が大きく掲載されました。わずか30年あまりで、よくぞここまできたなぁと感慨深いものがあります。

では、30年ほど前はどのような状況だったのでしょうか? 当時は欧米の翻訳ものばかりで、しかも「全集」というセットものが主流でした。書店で自分が好きな絵本を「単行本」で一冊だけ買う、そういうことすらむずかしいというありさまだったのです。

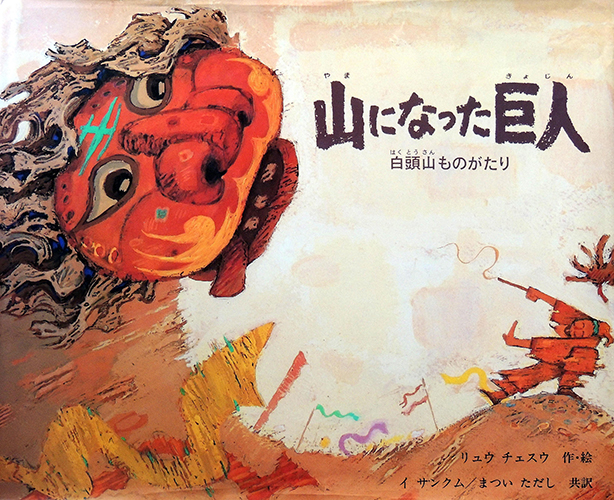

そんな韓国の絵本界に、小さいけれども確かな光を灯したのが、1988年にリュウ・チェスウがだした『山になった巨人‐白頭山ものがたり』でした。韓国ではじめて出版された本格的な絵本といえます。ですからこの絵本はよく、「韓国絵本のはじまり」と呼ばれているのですよ。そう、韓国絵本を語るうえで外せない一冊なのです。

『山になった巨人』の日本語版は、1990年に福音館からでました。当時は日本で韓国の絵本が翻訳出版されるのは珍しかったこともあって、韓国と日本でとても話題になりました。3月に紹介したむかし話絵本『ノルブとフンブ』(第11回で紹介)も、リュウ・チェスウが絵を担当し、日本では1999年にでました。

このように絵本画家であるリュウ・チェスウの名は、韓日でよく知られるようになっていきましたが、世界に広く知られるようになったのはやはり、今回紹介する絵本『きいろいかさ』がでてからでしょう。

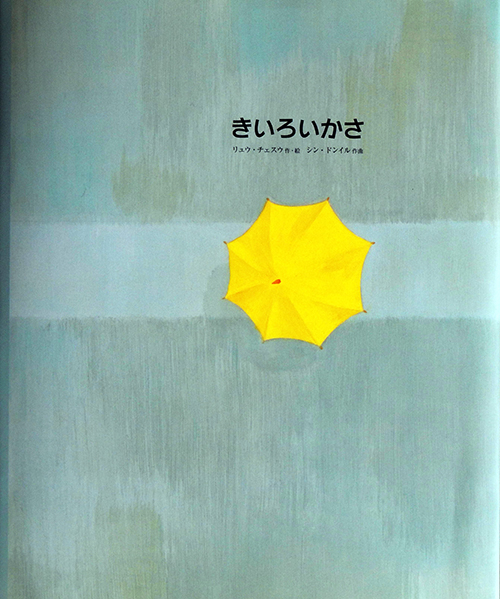

この絵本は、雨の日に子どもが登校するまでのことを抽象的に描いた本です。まるで雨音が聞こえてくるかのようなすてきな絵です。しかしこの絵本には文章がありません。その代わりに音楽がついているのです。文字のない絵本は、それまでもありましたが、絵と音楽のコラボレーション絵本は新しい試みでした。わたしの知り得る限り、この本の以前にはありません。

そんな新感覚の絵本は2002年、国際児童図書評議会(IBBY)の「優秀図書」に選定され、ニューヨーク・タイムズによる「世界の優れた絵本10選」に選ばれるなど、世界的に高い評価を得たのでした。

実はこの絵本、企画を思いついたのは、『うさぎのおるすばん』(第9回で紹介)で、翌年のニューヨーク・タイムズの「優れた絵本」に選ばれたイ・ホベクでした。企画から完成に至るまで、5年もかかったといいます。

そして音楽を担当したのは、前回紹介した『しろいは うさぎ』の子ども向けコンサートの音楽と演出を担当した、シン・ドンイルでした。シンは、ソウル大学を卒業後にアメリカのニューヨーク大学大学院に進み、帰国後は精力的に音楽活動を展開しています。

さて、絵と音楽がコラボしたこの絵本を、どのように「読み」ましょうか? 表紙カバーの裏には「絵本を読んだあと、音楽をきいてみてください。また、ちがった世界がひろがることでしょう」とあります。

けれどもわたしのお気に入りは、雨の日に、音楽に合わせて、ゆっくりとひとページずつめくっていくという「読み方」です。みなさんも、それぞれにお好きな「読み方」でたのしんでくださいね。

キム・ファン(絵本作家)

(2015.4.8 民団新聞)